この8月末、東京都千代田区の国際協力機構(JICA)前で抗議デモ活動が行われました。JICAが千葉県木更津市とナイジェリア、愛媛県今治市とモザンビーク、山形県長井市とタンザニア、新潟県三条市とガーナの間を「ホームタウン認定」したことへの抗議です。

この8月末、東京都千代田区の国際協力機構(JICA)前で抗議デモ活動が行われました。JICAが千葉県木更津市とナイジェリア、愛媛県今治市とモザンビーク、山形県長井市とタンザニア、新潟県三条市とガーナの間を「ホームタウン認定」したことへの抗議です。

これは、ナイジェリア政府が「日本政府が移住希望者へ特別なビザを用意する」とウェブ上で発表したり、タンザニアのメディアが「日本は長井市をタンザニアに捧げる」と報じたことを受けて、移民受け入れ反対の声が盛り上がったからです。両政府の発表は事実ではなく、両者とも現在は修正されていますが、関係自治体へも抗議と怒りの電話が多く寄せられたとのことでした。

そもそも間違った内容であったとはいえ、移民がくるかもしれないというニュースが流れたことで、アフリカ人嫌悪の感情が高まり、その矛先がJICAに向かうというのは、話の道筋が何重も屈折してしまった感は否めません。しかし、移民に対する反感と警戒感が広がっているのも確かではあるようです。

今年7月にアーユスは、京都で「仏共講座!お寺とNPOがともに考える多文化共生」を開催しました。

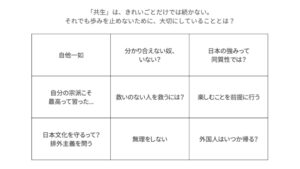

登壇したお坊さんのおひとり池口龍法さんは、お寺で多様なイベントを開き、受け入れながら「仏教をどう現代にひらくか」「いかに他者と出会い直すか」を問い続けていらっしゃいます。池口さんは「多文化共生」は特別な理念ではなく、仏教にとっては〝当たり前〟のこととおっしゃいます。「仏教でいう〝無我〟とは、自分だけの価値観や基準で他者を判断しないこと」「それは、何も持たないことじゃなくて、〈すべてとつながること〉だと思うんです」「多文化共生とは〈違いを乗り越える〉ことではなく、〈違いのまま共にいる〉こと」だと。

福岡の安武義修さんは、地域の商店街をアジア化させるという多文化共生を通じた地域の活性化の報告を上手くいった点のみならず課題も含めてお話され、PHD協会の坂西さんは、共生の先にある、こぼれた人たちについて提起されました。確かに多文化共生というのはきれい事ではないでしょう。でも今の日本社会の中で、脊髄反射的に排除に走るだけではいびつな社会になるだけではないでしょうか。違いのまま共にいること。アーユスは引き続きめざしたいと思います。(アーユス)