国際協力の寺

国際協力の寺2025/09/01ツイート

仏共講座レポート 最終回「救えないかもしれない」そのとき、私たちは何ができるのか

京都で開催した仏共講座レポート最終回となる第4回では、西林寺の安武義修さん、PHD協会の坂西卓郎さん、龍岸寺の池口龍法さんの3人によるトークセッションの模様をお届けします。ファシリテーターを務めたのは、僧侶でアーユスの霍野廣由。そこから浮かび上がったのは、「解決」だけではない、人と人が寄り添い続けるためのもう一つのかたちでした。

報告:霍野廣由(僧侶、アーユス)

「救えないかもしれない」そのとき、私たちは何ができるのか──仏教とNPO、三者の対話から考える多文化共生のかたち

日本の「同質性」と多様性──矛盾をどう生きるか?

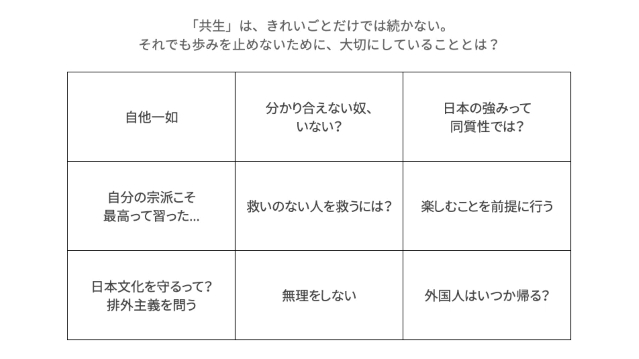

セッションは、「「共生」は、きれいごとだけでは続かない。それでも歩みを止めないために、大切にしていることとは?」をテーマに、登壇者が事前に提出した9つのキーワードをもとに進行されました。

最初に選ばれたテーマは「同質性」。日本社会に根強くある“空気を読む”文化や“和”を大切にする感性は、多様性の受容とどう両立し得るのか。

龍岸寺・池口さんは、かつて自身が「海外に出ていきたい」と願っていた少年時代を振り返りながら、日本という島国で育まれてきた文化や価値観の特性について言及しました。

「日本人が築いてきた“ものづくり”の文化や、日常に宿る“精緻さ”は、言葉や価値観が共有された社会だからこそ生まれたのではないか」と語ります。たとえば、和菓子や折り紙、職人の手仕事のように、細部にまで心を込める文化は、共通言語と感性を土台とした「同質性」がもたらした美徳でもあるといいます。

一方で、その「同質性」が、知らず知らずのうちに“違い”をもつ人を遠ざける力にもなっていることに、池口さんは懸念を示します。

「共通の空気を読む力が求められる場面では、言葉の壁や文化的背景の違いを持つ人が“居づらさ”を感じてしまうことがある。多様性という言葉を受け入れていても、心の深い部分でそれを歓迎できていない場面があるのではないか」と。

さらに、「日本の文化は、外からの要素を取り入れ再構築することで発展してきた」とも語ります。仏教そのものも、インドから中国、朝鮮半島を経て伝わり、日本に根づいていったものであり、いわば“混ざる”ことによって豊かさを獲得してきた歴史があるというのです。

「多様性を受け入れるとは、単に“異質なもの”を無理に受け入れるということではない。むしろ、日本が本来持っている“異質なものを自分のものにしていく力”を思い出すことなのではないか」──池口龍法さん

安武さんも、「仏教の教えのなかに根づく“おかげさま”や“持ちつ持たれつ”といった精神文化は、日本人の心の土壌に深く根づいている」と語ります。そして、その文化の延長線上に、地域のなかで困っている外国人と自然に関わる営みがあるのだといいます。

坂西さんは一方で、こう問いかけました。

「日本文化を大切にしようという声がある一方で、そもそも“日本文化”とは何を指しているのか。私たちが日常的に着ている洋服、生活習慣、宗教観など、すでに多くが混ざり合っていて、私たち自身が混成的な存在なのではないか」──坂西卓郎さん

この対話は、同質性と多様性が対立するのではなく、過去からの文化の積み重ねと、これからの社会のあり方を繋ぐ“地層”のようなものとして、多文化共生をとらえなおす契機となりました。

無理をしない。それでも歩みを止めない

次に選ばれたキーワードは「無理をしない」。支援や宗教的実践の世界で活動を続ける人々にとって、避けて通れないテーマです。

この「無理をしない」というテーマについて、西林寺・安武さんは23年前にカンボジアを初めて訪れた経験を振り返ります。当時、「支援は無理のない範囲で続けることが大切」と現地の校長に言われたことが、今の活動の原点になっているといいます。

「少額でもいい、継続すること。家庭や本業を犠牲にしてしまっては意味がない。自分が無理をしていると感じたときは、立ち止まることも必要。私は住職として日々のお勤めが第一。そこを疎かにしてしまっては本末転倒なんです」──安武義修さん

西林寺では、ミャンマーやベトナム出身の技能実習生たちが月に2度、礼拝堂に集い、祖国の言葉で仏教儀礼を営みます。集まる人々の多くは、過酷な労働環境や言葉の壁、孤立といった困難を抱えながら日々を生きており、ある女性は「失踪しようと思っていたけれど、ここで話を聞いてもらえたことで、思いとどまることができた」と語ったといいます。

こうしたエピソードは、安武さんにとって大きな励みである一方で、「どこまで踏み込むべきか」「どこで立ち止まるか」という葛藤もまた常に伴います。

「“支える”ということは、実は境界線を引くことでもある」と安武さんは続けます。

「家庭があり、地域の檀家さんがいて、僧侶としての日常の責任もある。すべてを背負いすぎてしまえば、自分自身が壊れてしまう。だから、無理はしない。でも、そのかわり、やめない。できるかぎりの歩みを続けていく」──安武義修さん

この「無理をしないけど、歩みを止めない」という姿勢は、宗教者としての誠実さだけでなく、社会と向き合う市民としての持続可能な倫理観ともいえるでしょう。

また、「多文化共生」という言葉が、時に理想の押しつけとして響くことがある中で、「まず自分が無理をしない」ことを土台に、等身大の実践を重ねてきた安武さんの姿は、他の登壇者や参加者にも深い共感を呼びました。

池口さんも、「自分はつい無理をしてしまうタイプ」と前置きしつつ、「でも、やってみないと“無理かどうか”はわからない。お寺の運営と地域の取り組み、そのバランスは日々の模索。けれど無理をしてでもやってみたい、と思うときがある」と葛藤を吐露しました。

坂西さんも「救えない人と向き合うには、まず自分を保たなければならない」と応じたように、安武さんの言葉は、活動を続ける仲間たちにとっても、道標のような響きをもっていたのです。

このやりとりに、安武さんも「挑戦することはやめたくない」と応じます。その一方で、「宗教者としての基本は、まず毎日の“お勤め”にある。その軸を大切にしながら、無理をしない、でも止まらない歩みを意識している」と語りました。

三者とも、日々の現場で“走り続けたい”気持ちと“立ち止まる”必要性のあいだで揺れていることが、率直な言葉で伝わってきました。

「救えない人」とどう向き合うか

トークセッションの終盤、参加者からリクエストが挙げられたのが「救いのない人を救うには?」というキーワードでした。

この問いを差し出したのは、PHD協会・坂西さんでした。長年にわたり、日本で困窮する外国人と向き合ってきた坂西さんは、法的にも制度的にも“手の打ちようがない”状況に置かれた人々と日々接しています。とりわけ「仮放免者」と呼ばれる人びとは、在留資格を持たず、働くことも医療保険に入ることもできず、日本での生活を許されていないにもかかわらず、国に帰ることもできないという“宙づり”の状態にあります。

「帰れない。でも、日本にも居場所がない。そんな人を前にしたとき、私たちはどう向き合えばいいのか。支援者として限界を感じるとき、宗教者として何ができるのか、その視点を聞いてみたかった」──坂西卓郎さん

「語る場」が救いになるということ

これに対して、池口さんは「救いとは、何かを“してあげる”ことだけではないのではないか」と応じました。

「僕自身、家族の病や自身の行き詰まりを経験したとき、朝の読経の時間が心の支えになった。祈る対象があり、語りかける“何か”があることが、自分を整えることにつながる」──池口龍法さん

お寺という場が、たとえ問題の解決を提示できなくても、誰かの沈黙を受け止める場所になりうる、という希望がそこにありました。

また、「言葉にできない思いを抱えた人が、自分の声を出せる空間をつくること。それが、宗教やお寺の果たすべき役割ではないか」と池口さんは続けました。すぐに「救う」ことができなくても、「語る」ことができる。「聞いてくれる誰かがいる」ということそのものが、支えになりうるという指摘に、参加者の多くが深くうなずきました。

安武さんは、自身の寺での具体的なエピソードを紹介しました。

西林寺には、ミャンマーやベトナムから来日した技能実習生が定期的に訪れ、仏教儀礼を営んでいます。その中の一人が、ある日突然来なくなった。「どうしたのか」と周囲が心配したところ、実は彼女は“失踪”していたのだという。

「お寺に来て、『ここに来てもいいですか』と尋ねたその翌日に失踪した子でした。何かを語りたかったのだと思います。でも、語れなかった」──安武義修さん

その後、同じような境遇の若者たちが、お堂に集まって共に祈る場が生まれました。そのなかで、「ここで話ができてよかった」「自分の悩みを言葉にできたことで、思いとどまることができた」と語る若者もいたといいます。

「救った」と言えるようなドラマチックな展開はありません。ただ、そこには“語れた”という事実がある。安武さんはこう語ります。

「誰かに語ることができた。それだけで、心のどこかに救いのようなものが宿ることがあるんです。だからこそ、語ることができる場を開いておく。それが、宗教者にできることの一つなのではないかと思っています」──安武義修さん

解決しない勇気

坂西さんは、宗教者の語りに深く共感を示しつつ、こんなふうに応じました。

「私たちはどうしても“解決”したがってしまう。支援の現場では、成果や変化を求められることが多い。でも、今日のお話を聞いて、“ただ話を聞く”ことの大切さを、あらためて教えてもらった気がします」──坂西卓郎さん

支援や宗教の現場において、「救い」という言葉はあまりにも大きく、重いものです。けれど、「語る」「聞く」「ともに祈る」という小さな営みは、ときに“救い”の輪郭をそっと描き出す力を持つのかもしれません。

「必ずしも何かを“してあげる”ことが救いではなく、“聞いてもらえる場”こそが支えになる。そんな言葉を思い出しました」と語った坂西さんの表情は、どこかほっとしたようでもありました。

対話の中に“ともにある”を見出す

約90分のセッションを通じて、三者の語りから見えてきたのは、「共生」とは目新しいスローガンではなく、すでに私たちの文化や信仰、日常の中にある“あたりまえ”を再発見することだということでした。

お寺という場で、静かに祈りを交わすこと。NPOの現場で、物理的な支援だけでなく“聴く”ことを大切にすること。そこには“宗教”や“支援”という枠を越えて、「ともにある」ことの可能性が滲み出ていました。

共生は、正しさの競争ではなく、不完全さを引き受けながらつながっていくこと。そんな“祈りと実践”の風景を、三者の語りが静かに描き出してくれました。

|

安武 義修 (やすたけ よしのぶ) |

|

坂西 卓郎 (さかにし たくろう) アジア・太平洋地域で地域づくりに取り組む人々を日本に招き、1年間の生活研修を行う国際交流事業の中核を担う。PHD協会では単なる研修にとどまらず、異文化との“暮らしの中での出会い”を重視し、研修生を地域の家庭に受け入れるなど、生活の場での交流を大切にしている。また、神戸市内に立ち上げた「みんなのいえ」では、難民や留学生などが集い、安心して過ごせる“居場所”を提供。食事の提供、相談支援、一時的な住まいなどを通して、自立を支援し孤立を防ぐ活動を展開している。 |

|

池口 龍法 (いけぐち りゅうほう) |

ほかの仏共講座レポートはこちら▶ 仏共講座レポート1 地域に寄り添う仏教のかたちを求めて──福岡・西林寺住職 安武義修さんの取り組みから |

仏共 (ぶっきょう) 講座 #1 ―お寺とNPOがともに考える多文化共生をめぐる対話シリーズ―

▶︎日時:2025年7月24日 (木) 18:00〜21:30

▶︎ 会場:ソイコレ

▶︎ プログラム:

18:00〜19:00 ゲストによる話題提供

19:00〜20:00 トークセッション

20:00〜21:30 交流会

▶︎ 主催:認定NPO法人 アーユス仏教国際協力ネットワーク

▶︎協力:TERA Energy株式会社