国際協力の寺

国際協力の寺2025/08/26ツイート

仏共講座レポート3 お寺は誰のもの?

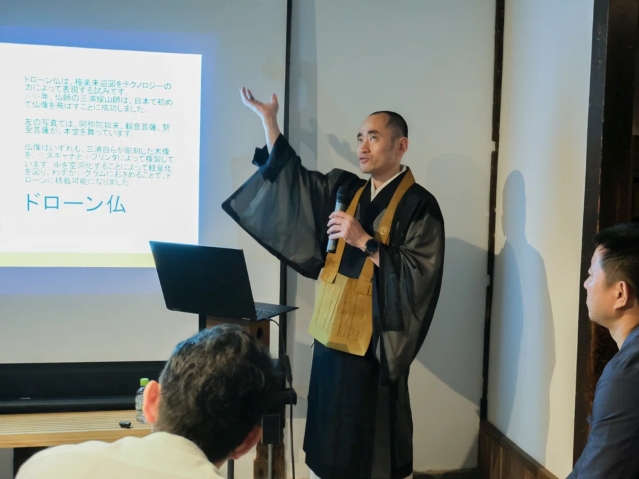

2025年7月24日に開催した「仏共講座|お寺とNPOがともに考える多文化共生」のレポート第3回では、京都・龍岸寺住職である池口龍法さんの発表をご紹介します。クラブイベントやメイド喫茶とのコラボなど、伝統仏教と現代カルチャーを横断する斬新な取り組みが注目を集めてきました。しかしその根底には、「仏教をどう現代にひらくか」「いかに他者と出会い直すか」という真摯な問いが息づいています。

報告:霍野廣由(僧侶、アーユス)

お寺は誰のもの? 誰もが出会える「異文化との交差点」として

──京都・龍岸寺住職 池口龍法さんの取り組みから

龍岸寺住職 池口龍法さん

文化と宗教の「交差点」としてのお寺をめざして

龍岸寺での取り組みは実に多様です。メイド喫茶「冥土喫茶ぴゅあらんど」や仏像ガチャ、三味線の演奏会、仏像の彫刻や漆塗りのワークショップ、さらにはクラブイベントまで。お寺という空間に、伝統と現代カルチャー、宗教とアート、異文化とローカルが入り混じります。

「自分がやりたくて始めたわけじゃないんです」と池口さんは語ります「“お寺でこういうことをやってみたい”という声に、一つずつ応えてきた結果、こうなったんです」と。

例えばクラブイベントを提案したのは、ある大学院生。「日本に来てもなかなか日本人と深く関われないまま、帰国してしまう外国人留学生が多い。お寺なら、日本の文化を感じながら安心して集える場になるのでは?」という想いからの提案でした。実際、クラブイベントは3回の開催で、海外からわざわざこのイベントのために訪日される参加者も現れるほどの反響を呼んでいます。

メイド喫茶と仏教? そこに生まれた“語らい”の場

一風変わった取り組みとして有名なのが「冥土喫茶ぴゅあらんど」。その名の通り、浄土(Pure Land)と「萌え文化」をかけあわせた空間です。仏教的なトークもできるメイド喫茶という発想は、私の「宗教の話ができるカフェをやってみたい」という一言から生まれました。

そこでは、「メイド」と「仏教」という、一見結びつかないような要素が、違和感を超えて交差します。池口さんはこう語ります。

「今の日本社会では、他宗教の人と出会う機会が少ない。でも一度でも出会っていれば、その宗教の信仰を持つ人への印象がきっと変わると思う。だから“最初の出会いの場”をお寺が担えたらと考えました」──池口龍法さん

龍岸寺WEBより

「仏像を飛ばしたい」―ドローン仏像の発想

また、仏師の三浦耀山さんと取り組んだのが、「ドローンで仏像を飛ばす」というプロジェクト。これもまた「お寺で仏像を宙に浮かせたい」という三浦さんの発案からスタートしたものでした。

「仏教美術では、極楽来迎図など、空中に仏が浮かんでいる表現がよく登場します。ドローン仏は、極楽来迎図を現代のテクノロジーで再現しようとしたんです。でも他のお寺ではなかなか受け入れてもらえず、うちでやることになりました。もちろん批判もありますが、ただ“面白いから”ではなく、仏教の美意識や教えをどう現代に表現するかという真剣な試みです」──池口龍法さん

デジスタイル京都WEBより

「仏像になりたい」という声に応えて

ある日届いたのは、近所のSMクラブの女性からの相談。「お寺で仏像になって写真を撮らせてもらえませんか」。一見奇抜な願いに、池口さんは迷いながらも応じました。

「その人たちにも、仏像になるということが、何か自分の心の奥深くと結びついているのかもしれない。こちらの価値判断だけで『それは違う』と切り捨てるのではなく、向き合うことを選びました」──池口龍法さん

京都バルバラ25周年特設サイトより

「多文化共生」って、仏教にとって“当たり前のこと”?

池口さんが繰り返し語っていたのは、「多文化共生」は特別な理念でも、目新しい取り組みでもない、ということです。それは、仏教にとって本来ごく自然なあり方――むしろ“当たり前”のことではないか、と。

その核心にあるのが「無我 (むが) 」という仏教の根本思想です。

「仏教は、究極的に“無我”をめざす教えです。無我とは、自分という存在をなくすことではなく、自分中心の物の見方を手放すということ。つまり、自分だけの価値観や基準で他者を判断しないことです。これは、多様な価値観や文化を尊重しながら生きる“多文化共生”の姿勢と、本質的に重なっていると私は思います」──池口龍法さん

池口さんの話から見えてくるのは、多文化共生が「外から持ち込まれたテーマ」ではなく、「仏教がもともと内に抱えてきたテーマ」でもあるという視点です。

一方で、仏教における「多様性」や「包摂」の考え方をめぐっては、注意深いまなざしも向けられていました。

たとえば、「一切衆生悉有仏性 (いっさいしゅじょうしつうぶっしょう) =すべての命には仏性がある」という思想は、多文化共生の文脈でしばしば引かれるものです。しかし池口さんは、そこに一歩踏み込んで問いかけます。

「もちろん、経典には“誰もが仏になれる可能性がある”と説かれている箇所もあります。でも一方で、“その可能性に誰もが気づけるわけではない”とも書かれている。つまり、仏性は万人に備わっているかもしれないけれど、それを認め合うことの難しさ、気づけないまま生きる私たちの限界も、仏教は同時に見つめてきたわけです」──池口龍法さん

その例として池口さんが引用したのが、『大般涅槃経』に出てくる譬喩。「貧しい人の家の地下に黄金が埋まっていても、それに気づかずに一生を終える」というたとえです。仏性とはまさにこの「気づかれない金」であり、人は互いの価値に気づけないまま生きていることがある。それが現実であり、だからこそ、他者との対話とまなざしの交換が必要なのだと語ります。

だからこそ、自分を疑う。「凡夫」であるという自覚

こうした仏教の「限界を見つめる眼差し」は、池口さん自身の実践姿勢にも深く関わっています。

「僕自身、自分の価値判断が正しいとは思えないんです。浄土宗や浄土真宗の教えには、“人はみな凡夫である”という視点があります。つまり、どんなに努力しても、欲や迷いを抱えているのが人間であると。だから、自分の感覚だけで何かを決めつけるのではなく、人の声に耳を傾けていきたいんです」──池口龍法さん

たとえば、SMクラブの女性たちから「仏像になって写真を撮りたい」という依頼があったとき。住職として「それはどうなんだろう」と迷いながらも、真摯に相手の思いと向き合い、丁寧に対話を重ねて受け入れたといいます。

「もしかしたら、彼女たちのほうが、僕なんかよりも仏教の本質に近づいているかもしれない。その可能性を否定できないからこそ、僕は受け入れようと思ったんです」──池口龍法さん

このように、「誰かの願いに応える」という姿勢は、自分の未熟さへの自覚と、その上で他者を信じる態度から生まれています。

発表資料より

仏教は、判断しないで〈出会い続ける〉宗教

池口さんの実践の根底には、「判断しない」「否定しない」仏教者としてのあり方があります。それは、現代の「分断」や「排除」が蔓延する社会において、ひとつのヒントを投げかけているようにも思えます。

「仏教の“無我”って、何も持たないことじゃなくて、〈すべてとつながること〉だと思うんです。異なる文化、違う価値観、さまざまな背景を持つ人たちが、“あなたがいるから私がいる”という関係性の中で、お寺を一緒に形づくっていけたらと思っています」──池口龍法さん

多文化共生とは、「違いを乗り越える」ことではなく、「違いのまま共にいる」こと。その実践を、仏教という知恵をもとに、池口さんは続けています。

「誰かのまなざし」を大切にするということ

池口さんの実践に通底するのは、「お寺とは“誰かの願い”を受けとめる場であるべきだ」という姿勢です。

「お寺で何かやりたい、と願う人がいる。その人のまなざしを信じて、一緒に考え、つくっていく。住職として迷うことも多いけれど、仏教の本質に近づく道は、もしかしたらその中にあるかもしれない、と思いながらやっています」──池口龍法さん

「共生」は、制度でも理念でもなく、日々の出会いと対話の中にある。池口さんの語る“開かれたお寺”は、多文化共生という言葉が持つ重みと優しさを、日常の中で確かに体現しています。

|

池口 龍法 (いけぐち りゅうほう) |

ほかの仏共講座レポートはこちら▶ 仏共講座レポート1 地域に寄り添う仏教のかたちを求めて──福岡・西林寺住職 安武義修さんの取り組みから ▶仏共講座レポート2 「労働力」ではなく「隣人」として──PHD協会・坂西卓郎さんの取り組みから (今後の予定) |

仏共 (ぶっきょう) 講座 #1 ―お寺とNPOがともに考える多文化共生をめぐる対話シリーズ―

▶︎日時:2025年7月24日 (木) 18:00〜21:30

▶︎ 会場:ソイコレ

▶︎ プログラム:

18:00〜19:00 ゲストによる話題提供

19:00〜20:00 トークセッション

20:00〜21:30 交流会

▶︎ 主催:認定NPO法人 アーユス仏教国際協力ネットワーク

▶︎協力:TERA Energy株式会社