国際協力の寺

国際協力の寺2025/08/21ツイート

仏共講座レポート2 「労働力」ではなく「隣人」として

2025年7月24日に開催した「仏共講座|お寺とNPOがともに考える多文化共生」のレポート第2回では、PHD協会の坂西卓郎さんの発表をご紹介します。国際協力NGOの立場から、国内外の支援活動に携わってきた経験をもとに、困窮する外国人住民と向き合う現場のリアルを共有。「共に生きる」とは何かを、改めて問い直す時間となりました。

報告:霍野廣由(僧侶、アーユス)

「労働力」ではなく「隣人」として

──PHD協会・坂西卓郎さんの取り組みから【仏共講座レポート02】

国際協力から見えてきた「国内のリアル」

「本来、私たちPHD協会の専門は“多文化共生”ではありません。ただ、結果として共生の“最後の砦”のような役割を果たしているのが現実です」──坂西卓郎さん

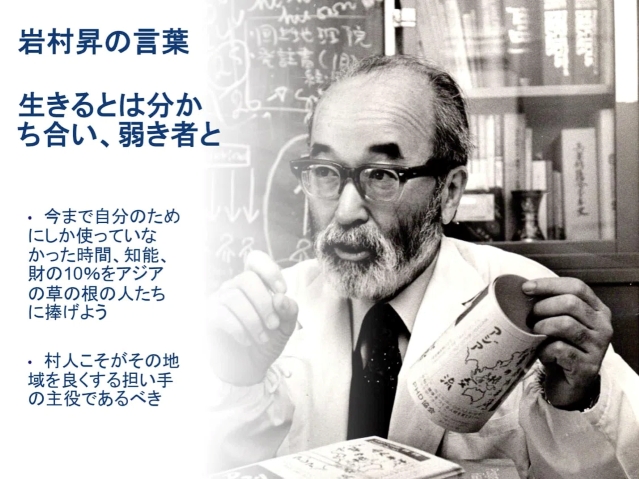

そう語る坂西卓郎さん。PHD協会は1981年、医師でキリスト者でもある故岩村昇氏によって創設された国際協力団体です。40年以上にわたりアジア各国から研修生を日本に招いてきました。研修を終えた青年たちは、自国でNGOや学校を立ち上げ、地域の医療や教育の発展に貢献しています。

発表資料より

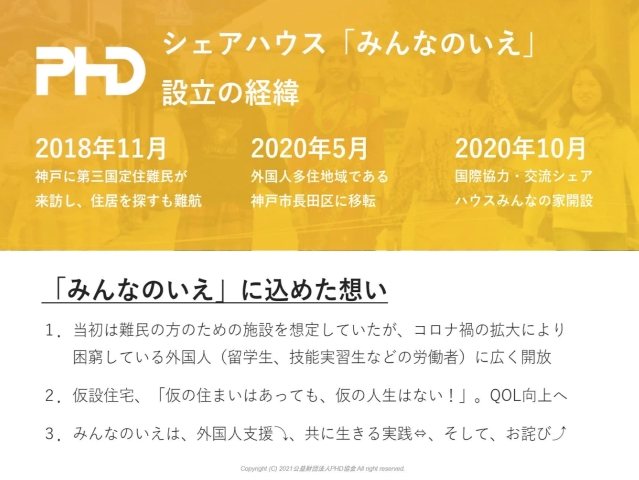

しかしコロナ禍を機に状況は一変。海外からの研修生受け入れが難しくなり、「協会が潰れるのではないか」という危機の中、新たな事業として立ち上がったのが、困窮外国人を受け入れるシェアハウス「みんなのいえ」でした。

“共生”の先にある「こぼれ落ちた人たち」

坂西さんが強調するのは、「共生」が機能していない場面でこそ必要とされる支援です。

「私たちの活動は“予防”ではありません。住まいや仕事を失い、行き場のない外国人をなんとか支える、“その後”の実践です」──坂西卓郎さん

神戸にある「みんなのいえ」は、1階が事務所、2階に3〜4室の個室があり、難民申請者や失踪した技能実習生、在留資格を失った外国人などを受け入れています。制度のはざまで孤立した人々に、住まいと支援の手を差し伸べる場として機能してきました。

発表資料より

なぜ、そうした「制度からこぼれ落ちる」人が生まれるのか。坂西さんはその背景に、日本の制度的排除と社会の無理解を指摘します。

事例を命をかけて自由を得る──難民申請者の闘い

PHD協会がサポートした2つの具体的な事例から、日本の現実を説明します。

PHD協会のシェアハウス「みんなのいえ」に入居した一人の若者。彼は、バングラデシュから日本へ留学生としてやって来ました。語学に堪能で、将来は自分で会社を立ち上げたいという志を持った、非常に優秀な青年でした。

しかし、日本での起業を目指す中で、悪質な詐欺に遭い、生活資金をすべて失ってしまいます。学費が払えなくなったことで在留資格を喪失し、そのまま入国管理局 (入管) の収容施設に収容されることとなりました。

「仮放免を得るためには“命の危険”を証明しなければならない」

その厳しい制度の中で、彼は弁護士と相談の上、なんと25日間のハンガーストライキに踏み切ります。ほぼ絶食・絶水に近い状態で命の危機に瀕した末、ようやく仮放免が認められました。

けれども、仮放免にはさらなる条件があります。「住所」「保証人」「保証金」──この3つが揃わなければ、収容施設の外には出られません。そこで協会に連絡が入り、坂西さんたちは車を走らせて長崎の施設まで迎えに行きました。

「命を懸けなければ、外に出られない。そんな仕組みが、この国にはあるんです」──坂西卓郎さん

彼は現在も「仮放免者」として、働くことも健康保険に加入することも許されず、ただ“待ち続ける生活”を送っています。既に5年が経過していますが、状況は何ひとつ変わっていません。

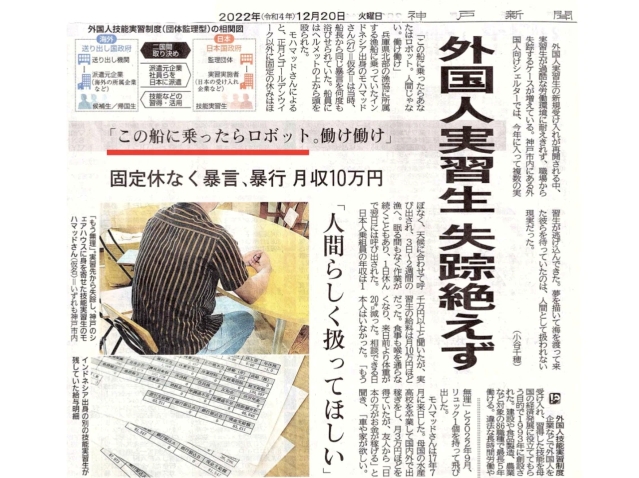

借金と労働の果てに──技能実習生の失踪と病

もう一人の事例は、ベトナムから来日した技能実習生の男性。来日前に斡旋業者へ支払った借金は約100万円──「技能実習あるある」ともいえる高額債務を背負っての来日でした。

彼が配属されたのは、水産加工の現場。しかし、実際には漁船に乗せられ、長時間にわたる重労働を課せられました。潮の満ち引きに合わせて、昼夜問わず働く過酷な環境。船上にはWi-Fiもなく、外部との連絡手段もほとんどありません。

「想像を絶する労働条件です。なのに、給与は月8万円ほど。これが今の日本の一部を支えている現実です」──坂西卓郎さん

逃げ出した彼は、その時点で「不法滞在」となり、在留資格を失いました。不安定な仕事を転々としながら、ある日、結核を発症。重症化して入院を余儀なくされました。結核は第二類感染症に分類されているため、入院中は医療費が公費でまかなわれましたが、退院後の支援は一切ありません。

発表資料より

行き場をなくした彼に、ある社会福祉協議会からPHD協会への連絡が入り、「みんなのいえ」での受け入れが実現しました。

社会の「都合」と制度の「壁」

これらの事例から見えてくるのは、日本社会が外国人労働者の存在に依存していながら、その暮らしと権利を正面から引き受けていないという事実です。

農業、漁業、介護、建設──多くの現場が外国人の力なしには回らない一方で、彼らは労働力としては受け入れられても、「生活者」や「地域の一員」としては排除される場面が少なくありません。

さらに、仮放免者や不法滞在者は、医療も受けられず、就労もできず、県境を越える移動すら制限される中で、ただ“生き延びる”ことに日々を費やしています。

坂西さんは問いかけます。

「この社会にとって、彼らは“人”なのでしょうか? それとも“使い捨ての労働力”なのでしょうか?」──坂西卓郎さん

「労働力」ではなく「人間」として

プレゼンの締めくくりに、坂西さんはスイスの劇作家マックス・フリッシュの言葉を紹介しました。

「我々は労働力を呼んだが、やってきたのは人間だった」

「共生」を語るとき、私たちはしばしば制度や労働、効率の文脈に囚われがちです。しかし、そこにいるのは、人生を背負った“人間”であり、隣人です。

発表資料より

今、日本にやってくる人々は「短期滞在」ではなく「定住」を見据えた移住者が増えています。坂西さんは、そうした現実に即した「定住型社会の共生戦略」が求められていると指摘します。

共生とは、“出会ったあとの責任”でもある

PHD協会の活動は、制度の外側に取り残された人々に寄り添う実践です。そこでは、宗教や国籍に関係なく、「目の前の困っている人」とどう共に生きるかが問われています。

「共生」とは、多文化イベントや国際交流だけを意味するのではありません。むしろ、「社会の不条理と向き合う勇気」であり、「誰かの痛みを他人事にしない感性」なのだと、坂西さんの語りは私たちに教えてくれます。

「日常の中で出会う共生も、制度の“後”を支える共生も、どちらも不可欠なものです。どちらが正しいということではありません。ただ、私たちの社会が本当に“誰も取り残さない”場であるために、いま目を向けるべき現実があるのだと思います」──坂西卓郎さん

坂西さんの語りは、制度では拾いきれない人間の尊厳に、宗教者や市民がどう寄り添えるかを、静かに問いかけていました。

|

坂西 卓郎 (さかにし たくろう) アジア・太平洋地域で地域づくりに取り組む人々を日本に招き、1年間の生活研修を行う国際交流事業の中核を担う。PHD協会では単なる研修にとどまらず、異文化との“暮らしの中での出会い”を重視し、研修生を地域の家庭に受け入れるなど、生活の場での交流を大切にしている。また、神戸市内に立ち上げた「みんなのいえ」では、難民や留学生などが集い、安心して過ごせる“居場所”を提供。食事の提供、相談支援、一時的な住まいなどを通して、自立を支援し孤立を防ぐ活動を展開している。 |

ほかの仏共講座レポートはこちら▶ 仏共講座レポート1 地域に寄り添う仏教のかたちを求めて──福岡・西林寺住職 安武義修さんの取り組みから (今後の予定) |

仏共 (ぶっきょう) 講座 #1 ―お寺とNPOがともに考える多文化共生をめぐる対話シリーズ―

▶︎日時:2025年7月24日 (木) 18:00〜21:30

▶︎ 会場:ソイコレ

▶︎ プログラム:

18:00〜19:00 ゲストによる話題提供

19:00〜20:00 トークセッション

20:00〜21:30 交流会

▶︎ 主催:認定NPO法人 アーユス仏教国際協力ネットワーク

▶︎協力:TERA Energy株式会社