国際協力の寺

国際協力の寺2025/08/15ツイート

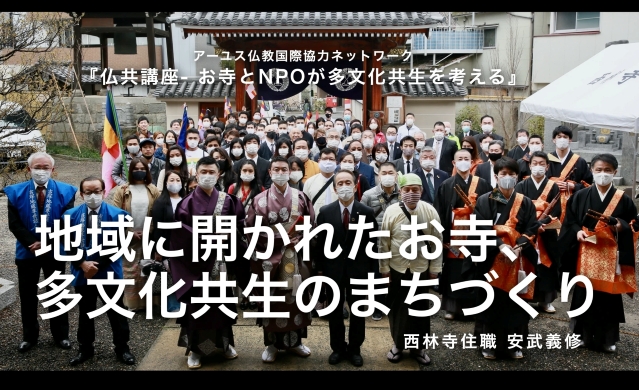

仏共講座レポート1 地域に寄り添う仏教のかたちを求めて

|

2025年7月24日、アーユス主催の「仏共講座|お寺とNPOがともに考える多文化共生」を開催しました(協力:TERA Energy株式会社)。 本レポートでは、福岡・西林寺住職である安武義修さんの発表をご紹介します。地域に根ざす商店街を舞台に、多国籍な住民と共に歩む「共生と共修のまちづくり」を展開。宗教者として、そして地域の一員として実践するその姿勢は、多文化共生の現場に立つ人々に深い示唆を与えました。 報告:霍野廣由(つるの・こうゆう) |

カンボジア支援から始まった“つながり”の実践

安武さんの国際協力の歩みは、住職就任以前から始まっています。お寺のお賽銭を活用し、カンボジアの子どもたちへの教育支援や、インフラの整っていない村への井戸設置を継続して行ってきました。これまでに設置した井戸は37基にのぼります。

この活動を支えるカンボジア・チャリティーイベント「キャンドルナイトライブ」も、地元の仲間とともに手づくりで開催し続け、今年で18年目。学生から社会人まで50名を超えるスタッフが運営に関わり、地域を巻き込んだ継続的な取り組みへと育っています。

発表資料より

祈りと行動をともにする仏教者の姿勢が、国境を越えて人と人をつなげていく。そこに、“他者と共に生きる”という仏教の根本精神が息づいています。

花まつりが育んだ多文化との出会い

地域に開かれたお寺づくりの一環として、安武さんは毎年「花まつり」を開催しています。縁日のような雰囲気のなか、チンドン屋のパフォーマンスや高校生による吹奏楽の演奏、青空法話などを通して、仏教に自然と親しめる場をつくってきました。

発表資料より

ある年、近隣の日本語学校に通う外国人学生から「お釈迦様の誕生日なら、私たちも歌や踊りで参加したい」と申し出がありました。それ以来、ネパール、モンゴル、ミャンマー、スリランカなど、さまざまな国の若者たちが舞台に立つようになり、地域の人びとにとって外国人の存在を身近に感じる貴重な機会となっています。

仏教行事をきっかけに、自然な形で多文化理解が育まれていく。その“場のちから”が、花まつりの中で発揮されています。

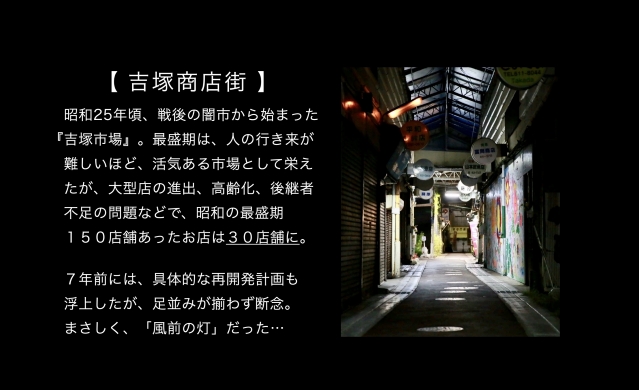

仏教を軸にした“居場所づくり”と商店街再生の挑戦

花まつりや国際協力を通して外国人住民との信頼関係を築いてきた安武さんが次に目を向けたのが、寺の近くにある「吉塚商店街」でした。かつては人で賑わったこの市場も、現在は空き店舗が増え、シャッター街化が進行。高齢化と後継者不足のなか、「まちのにぎわいをどう取り戻すか」が大きな課題となっていました。

発表資料より

一方で、商店街の周囲には複数の日本語学校があり、多くの留学生や技能実習生が生活しています。しかし、地域との接点は少なく、彼らにとっても“居場所”は限られていました。

「外国の方々が安心して立ち寄れる場がこの商店街にあれば、まちも再び息を吹き返すのではないか」──安武義修さん

安武さんはそう考え、吉塚リトルアジアマーケット構想を立ち上げます。

この構想は経済産業省の補助金に採択され、2020年12月、わずか3ヶ月で実現。アジアの多国籍な食文化や生活雑貨を扱う店舗が並ぶ「リトルアジアマーケット」がオープンしました。ベトナム、カンボジア、ミャンマー、タイ、中国などの味と香りが市場に広がり、かつての商店街に再び彩りが戻ってきました。

さらに象徴的だったのが、ミャンマーから迎えた高さ2メートル、重さ400キロのお釈迦様像の建立です。あるタイ人留学生の「私たちが心から手を合わせられる仏さまがほしい」という言葉に胸を打たれた安武さんが、商店街組合長に提案したことで「吉塚御堂」が生まれました。「異国に暮らす仏教徒の心の拠り所をまちの中に」──その思いが形になったのです。

発表資料より

吉塚御堂では現在も、ミャンマーやベトナムの仏教徒たちが隔週で集い、オンラインで母国とつながりながら法要を営んでいます。驚くのは、宗派や国籍を超えて支え合う関係が自然に育っていること。互いの行事をスタッフとして支援し合うその姿に、宗教が人と人をつなぐ力があることを感じさせられます。

地域の高齢者たちからも、「若い彼らの真剣に祈る姿に、自分たちが忘れていた何かを思い出した」との声が寄せられています。

「商店街のすべてが再生したわけではありません。でも、仏さまのまわりには、祈りと対話が自然に生まれる。それが吉塚での共生のカタチだと思っています」──安武義修さん

対話からはじまる地域づくり

安武さんの実践は、施設整備にとどまりません。「吉塚ダイアローグ」と名づけた対話型ワークショップでは、町内会や門徒、若者、外国人住民が一堂に会し、「まち」や「共生」について率直に語り合います。

防災をテーマにした回では、ミャンマー出身者が「地震の防災意識がない」と語り、九州大学の専門家を招いて学び合う機会に。そこには、祈りと知識、そして関係づくりが融合した空間が生まれていました。

発表資料より

このような取り組みを通じて、“共につくるまち”という意識が、少しずつ育っています。

再びの静けさ、それでも残る“祈りの場所”

オープンから5年を迎えるリトルアジアマーケットは、再び困難な課題に直面しています。高齢の店主の引退や、文化的な違いによる摩擦が続き、再び店舗数は減少傾向にあります。安武さん自身も「危険な水域」と語るほどです。

それでも、吉塚御堂には祈る人が絶えません。ベトナムの若者たちは2週間に一度、40〜80人規模で集まり、母国とオンラインでつながって法要を行います。ミャンマーの仏教徒も同様に御堂を活用し、互いの宗教行事を尊重しながら“共に使う”関係を築いています。

発表資料より

安武さん自身もたびたび招かれ、祈り、語らい、ともに食卓を囲んでいます。仏教という共通言語が、人と人のあいだに確かな信頼と支え合いを生み出しているのです。

仏教は、人が出会う場をつくる力がある

「まちは再生しきれていません。でも、祈る人がいる限り、場は生き続けます。仏教には、人と人が出会い、共に生きる場をつくる力がある。そう実感しています」──安武義修さん

再生とは、元の姿に戻すことではなく、新しい意味と関係を築き直すことなのかもしれません。共生と共修を掲げて始まったリトルアジアマーケットは、たとえ商業的なにぎわいが後退しても、「仏教」を通じたコミュニティが今も確かに息づいています。

祈りと対話が響き合う吉塚のまちには、これからも静かで力強い“共に生きる”実践が続いていくことでしょう。

発表資料より

仏共 (ぶっきょう) 講座 #1 ―お寺とNPOがともに考える多文化共生をめぐる対話シリーズ―

▶︎日時:2025年7月24日 (木) 18:00〜21:30

▶︎ 会場:ソイコレ

▶︎ プログラム:

18:00〜19:00 ゲストによる話題提供

19:00〜20:00 トークセッション

20:00〜21:30 交流会

▶︎ 主催:認定NPO法人 アーユス仏教国際協力ネットワーク

▶︎協力:TERA Energy株式会社

安武 義修 (やすたけ よしのぶ)

西林寺 住職/福岡市

福岡市吉塚にある浄土真宗本願寺派・西林寺の住職。地元のシャッター商店街の衰退に危機感をもち、そこにアジアの移住者たちの暮らしと文化を融合させるプロジェクト「吉塚リトルアジアマーケット」を立ち上げる。商店街の中心に御堂を建て、テーラワーダ仏教の仏像を安置するなど、仏教的空間を多文化共生の象徴として再構築。宗教・文化の違いを超えた交流と「ともに生きる」場をつくる実践者。

ほかの仏共講座レポートはこちら▶仏共講座レポート2 「労働力」ではなく「隣人」として──PHD協会・坂西卓郎さんの取り組みから (今後の予定) |